2022级农林经济管理专业师生于8月20日赴内蒙古呼伦贝尔农垦谢尔塔拉农牧场有限公司开展为期一周的综合实习。此次实习,围绕“现代农业技术实践”与“畜牧业全产业链解析”为主题,深入谢尔塔拉农牧场,让学生系统了解现代农牧业与农文旅融合发展新业态。

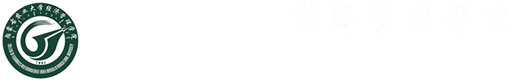

8月21至22日,在谢尔塔拉农牧场水晶花宫,温室管理人员侯宪勇先生向学生们介绍了水肥一体化与循环技术、空间立体化种植技术、种子技术,通过营养液精准供给实现作物高效生长的模式、种子丸粒化技术如何实现精量播种,让师生们近距离接触到先进的农业种植技术,拓宽了视野。在三河牛科技文化馆,学生系统地了解了三河牛的起源、培育改良、品种特征及发展现状。师生还在第一牧场参观现代化挤奶设备,学习如何通过自动化操作保障原奶质量与生产效率,感受了现代化饲养模式。在乳制品生产体验中心体验民族乳制品生产加工模式,工作人员为大家详细介绍了奶酪生产全流程,从原料奶检测到成品包装、乳制品加工的关键环节。

8月23日,师生们来到了谢尔塔拉农牧场有限公司第四连(队)参观学习并进行劳动实践。学生们亲身参与麦子晾晒、整理农具等传统农事活动,沉浸式体验了农业生产的不易,深刻感悟了"粒粒皆辛苦"的真正内涵。内蒙古农业大学农学专业1996级校友、谢尔塔拉农牧场有限公司第四连(队)党支部书记兼队长张建民带领师生参观农场,张队长与师生亲切交流,回顾了自己从母校求学至今的成长历程,分享了入场25年以来,自己从一名农场助理技术员逐步成长为管理者的奋斗故事。他勉励在校大学生要脚踏实地、坚守岗位,在平凡的岗位上努力奋斗,将个人理想融入国家农业现代化的发展大局,在祖国农业日新月异的发展进程中实现人生抱负。随后,张队长系统介绍了农牧场的生产模式、利润结构、成本控制及机械化作业等情况,通过具体案例让同学们深切感受到现代农业科技化、智能化的显著成果。

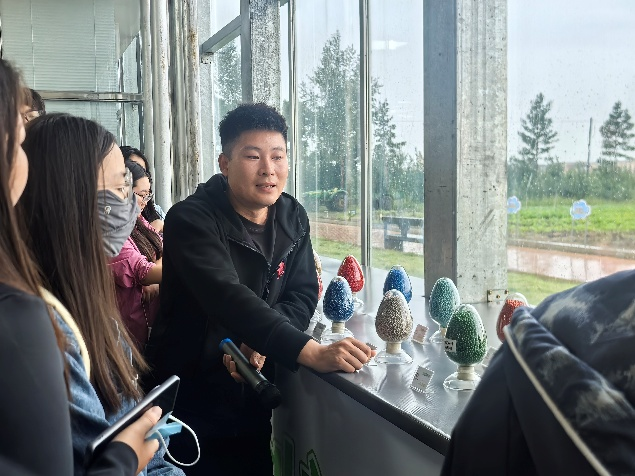

8月24日,师生们走进了呼伦贝尔博物馆,系统了解了这片土地的历史脉络。拓跋鲜卑从呼伦湖畔走向中原,通过汉化改革推动游牧与农耕文明的深度交融,最终融入中华民族多元一体格局。室韦与契丹的文化互动,则印证了北方草原与中原地区的长期交流,为后世民族团结提供了历史镜鉴。在海拉尔反法西斯纪念馆,学生们学习了海拉尔的抗战历史,激发了学生们的爱国情怀。下午在呼垦集团与合适佳工厂的参观,展现了科技对传统农牧业的颠覆性变革:物联网与AI技术实现精准种植、养殖,如土壤监测提升作物单产,智能农机降低人力成本。农业社会化服务平台连接小农户与现代化资源,推动土地规模化经营,助力乡村振兴。

8月25日,师生们参观了呼伦贝尔国家野外观测站。由观测站的博士技术人员介绍了当前进行的各个项目如草原条带式间隔修复模式、智慧放牧与空天一体化、空天信息融合、载畜量试验、即将投入的自动放牧机器人。这些研究项目显著提升植被覆盖度与牧草产量,通过物联网卡实时传输数据,提升水资源利用率、疾病预警时效,通过卫星遥感、无人机与地面传感器,精准追踪草场变化与牲畜轨迹,实现了草场生态恢复与牧业高效管理的双赢,为全球草原可持续发展提供了中国方案。

8月26日,王军书记为学生们系统地梳理了中国农垦及呼伦贝尔农垦的发展脉络,更通过具体案例和政策解析,深化了学生对农业现代化、乡村振兴战略的理解。王军书记以“军垦第一犁”为切入点,讲述1950年解放军驻疆部队在疏勒县草湖荒滩开垦的场景。其“艰苦奋斗、勇于开拓”的精神是新时代农业发展的宝贵财富。这表明,智慧农业是未来趋势,需要学生们不断加强自身的专业知识,努力成为农技人才,为国家农业做出贡献。

通过本次实践活动,同学们深刻体会到,广袤乡村,大有可为。国家始终高度重视和发展农业、高度重视建设农村、高度关注农民生活,始终把三农问题放在首位。作为农经学子,应时刻心系三农,积极投身农业生产与乡村建设,真正做到实践与理论相结合,运用现代先进管理经验,带农助农富农,躬耕大地,将身影留在乡间田垄里,把论文写在祖国大地上。